Leseprobe

Narben auf meiner Haut –

Strassenkinder fotografieren sich selbst

Narben auf der Haut – das Gedächtnis des Körpers

Die Haut der meisten Straßenkinder ist voller Narben, ihr Körper gezeichnet von verheilten Wunden, die von Schlägen und Messerstichen, Gewehrkugeln und Verkehrsunfällen herrühren. Darüber erzählen sie gerne. Sie lieben es, den Körper zur Schau zu stellen, insbesondere ihre Narben zu zeigen und zu berichten, wie es zu dieser oder jener Verletzung an Schultern, Armen und Beinen gekommen ist. »Sieh hier und da, was mir passiert ist!« Sie schlüpfen aus der Jacke und den Ärmeln des Hemdes, machen den Hals oder die Schultern frei, um auf sich aufmerksam zu machen und dem Nachdruck zu verleihen, was sie sagen. Meist ohne gefragt zu werden, berichten sie von ihren Verwundungen und entblößen ihren Körper zum Beweis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist nicht mühsam; sie äußern sich spontan und führen das Gespräch selbst weiter. Andere hören anfangs etwas zurückhaltend zu, bevor sie sich dann mit eigenen Erlebnissen und Beobachtungen lebhaft am Gespräch beteiligen. Schnell spürt man, dass Straßenkinder Zuhörer brauchen. Sie zweifeln nicht daran, dass ihre Geschichten es wert sind, erzählt und angehört zu werden. So sprechen sie mit Erregung und Stolz. Sie offenbaren ihren Körper wie ein Fotoalbum, in dem sie nicht nur die Rolle der Malträtierten, sondern auch der Helden spielen. Sie sprechen viel über ihre Erlebnisse, vor allem aber über ihre Herkunft, über das Leben im eigenen Wohnviertel, über alltägliche Streitigkeiten, über zwischenmenschliche Beziehungen und Probleme, über die Liebe, über ihre Grundüberzeugungen, über ihre Dankbarkeit zu Gott, dass sie noch am Leben sind, aber auch über ihre Wut, ihren Hass und den Wunsch, sich wegen dieser oder jener Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren ist, fürchterlich rächen zu wollen. Sie lenken Gespräche auch darauf, wie sie sich das weitere Leben bzw. Überleben vorstellen. Die Mehrheit der Stra- ßenkinder will eine Ausbildung machen, einen richtigen Beruf erlernen, Soldat oder Unternehmer werden und vor allem viel Geld verdienen. Sie hegen alle den Wunsch, später einmal eine eigene Familie zu gründen.

Körper – Medium des Gedächtnisses

Zu jeder ihrer Narben gehört eine Geschichte. Es sind Geschichten von Kämpfen, überstandener Bedrohung, Überfällen und handfesten Zurückweisungen. Während sie ihre Haut zur Schau stellen, entblößen sie sich auch innerlich und legen ihre Gefühle und Erfahrungen, ihr Leiden und ihre Schmerzen offen. Sie sprechen von ihrer Angst, ihrem Zorn und ihrem Hass. Während sie mit dem Finger die Konturen der Narben in der Haut nachzeichnen, rücken diese wieder näher in ihr Bewusstsein. Spürbar verändern sich Stimme und Gesichtsausdruck. Es scheint, als würden sie von der vergessenen Angst noch einmal eingeholt, vom einstigen Zorn erneut geschüttelt. Die äußerlich sichtbaren Narben sind wie eine geheimnisvolle Schrift, die derjenige am besten entziffern kann, der sie auf der Haut trägt. Wenn man ihnen eine Zeit lang zuhört, begreift man plötzlich, dass ihr Körper die Chronik ihres Lebens darstellt. Die Narben ihrer Haut sind wie belichtete Filmstreifen, die mit Hilfe des Erzählens gleichsam entwickelt und sichtbar gemacht werden. Jedem Straßenkind ist der eigene Körper Abbild und Text der Erinnerung, die Haut ein einzigartiges, oft mehrfach überschriebenes Palimpsest, das die biografische Wirklichkeit in ihrem historischen Kontext, die realen Erfahrungen ihrer Träger aus dem Dunkeln, das sie umgibt, heraustreten lässt.6 Wer über den Zusammenhang von Erfahrung, Erinnerung und Körper nachdenkt, stößt von selbst auf die Frage, wie, weshalb und mit welcher Konsequenz wir uns eigentlich erinnern.7 Was hält das Gedächtnis wach, und wo liegt sein Sitz? Offensichtlich ist die Fähigkeit, sich zu erinnern, nicht nur mental, sondern auch körperlich bedingt. Der innere Akt des Erinnerns wird im Herzen, in der Seele oder im Gehirn lokalisiert. Erfahrungen und früher Erlebtes zeichnen sich aber auch im Körper bzw. in die Haut ein. Als Ergebnis äußerer Gewaltanwendung entstehen Wunden, d.h. Körperschriften, die das Gedächtnis zuverlässiger bewahren können als mentales Erinnern. Beim Zustandekommen der Narben spielt der Schmerz eine entscheidende Rolle. Von seiner Stärke hängt die Intensität der Erinnerung ab. Der Schmerz, so meinte Nietzsche, sei das »mächtigste Hilfsmittel der Mnemotechnik8«. Gegen die Vergesslichkeit prägt er in den Körper ein, was bleibt. »Man brennt etwas ein, damit es im Gedächtnis bleibt: nur was nicht aufhört, weh zu thun, bleibt im Gedächtnis.«9 Körperliche Einschreibungen biografischer und kultureller Erfahrungen sind oft sichtbare Zeugnisse der Sozialisation. Werte, Normen, Ordnungen und Hierarchien werden regelrecht »eingefleischt«, wobei der Schmerz dem zukünftigen Erinnern auf die Sprünge hilft. Nach dem Abklingen des Schmerzes bleiben die eingeschriebenen Spuren zurück, die Fäuste, Knüppel, Messer und Gewehrkugeln für immer hinterlassen haben.

6 Vgl. Claudia Öhlschläger u.a. (Hg.): Körper – Gedächtnis – Schrift. Der Körper als Medium kultureller Erinnerung, Berlin 1997. Siehe auch Clemens Wischermann u.a. (Hg.): Körper mit Geschichte. Der menschliche Körper als Ort der Selbst- und Weltdeutung, Stuttgart 2000. 7 Vgl. zum Beispiel Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999, insbes. S. 241ff. 8 aus dem Griechischen mneme, Gedächtnis 9 Siehe Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift. In: Ders., Sämtliche Werke, Band V, S. 295.

Sie verhindern oder erschweren künftiges Vergessen und machen den Körper zum Träger von Gedächtnis. Was Körper und Haut speichern, bleibt fortwährend präsent, zuverlässig, unauslöschbar und stets abrufbar. Darin ist das Körpergedächtnis der diskontinuierlichen, flüchtigen und brüchigen mentalen Erinnerungsfähigkeit überlegen, und es kann deshalb einen stringenten Wahrheitsanspruch begründen. Die erinnerte und selbst die logische Wahrheit sind hinterfragbar, die körperliche dagegen nicht. Die Wahrheit der Haut ist, wie die des Fotopapiers, unbezweifelbar, von fast unangreifbarem Zeugniswert. Als unmittelbares Abbild tatsächlichen Geschehens ist die körperliche Wunde mit der Fotografie tatsächlich vergleichbar. Beide bürgen für die Wahrheit der Erinnerung. Nicht nur die Schmerzempfindung und die Narben des Körpers verhelfen dem nachlassenden Gedächtnis dazu, sich an vergangenes Leid zu erinnern, auch Emotionen und erlebte Traumata spielen dabei eine entscheidende Rolle.10 »Das Gefühl ist das unzerstörbare Zentrum des Gedächtnisses.«11 Über den Affekt kann der Einzelne nicht willentlich verfügen; er verschmilzt vielmehr mit der Erinnerung zu einem unauflösbaren Komplex. Deshalb erscheint uns die affektive Rede als authentisch. Die Intensität des Gefühls gilt als Maßstab für die Glaubwürdigkeit der Erinnerung. Denn der Gefühlsausdruck, der das Erinnerte begleitet, lässt die Beziehung erkennen, in der das Opfer zum Erinnerten steht. Die Narbe auf der Haut ist eine äußerliche, das Trauma eine innerliche Gedächtniswunde, und beide zusammen zeugen von einer Beschädigung des Selbst. Beim Anblick der Narbe rückt die Vergangenheit in greifbare Nähe. Im Trauma ist sie dagegen verdrängt, nicht erinnerlich. Obwohl besonders hartnäckig konserviert, ist das traumatische Erlebnis der sprachlichen und deutenden Bearbeitung entzogen. Das Trauma stabilisiert zwar die Erfahrung, verdammt sie aber in den Schatten des Bewusstseins – es ist »die Unmöglichkeit der Narration«12.

10 Vgl. A. Assmann: Erinnerungsräume, S. 249ff. 11 Siehe Jean Starobinski: Rousseau. Eine Welt von Widerständen, München 1988, S. 294. 12 Siehe A. Assmann: Erinnerungsräume, S. 264.

Während erzählt werden kann, was die Ursachen der einzelnen Narben sind, und es möglich ist, das Geschehene zu bedenken und zu deuten, entzieht sich das Trauma der Sprache. In Worte will es sich nicht fassen lassen, und es sperrt sich deutender Bewältigung. Gerade darauf aber käme es an. Es müssten Worte gefunden werden, um es therapeutisch zu benennen – es zu »exorzieren«. Dann erst könnte die traumatische Erfahrung wieder belebt und zu befriedigter Erinnerung werden oder zu befriedigtem Vergessen gelangen. Sinnfindung und Selbstvergewisserung Der Schmerz potenziert die Wahrnehmung, Narben konservieren die Erinnerung, und der Affekt belebt das Gedächtnis. Im Erzählen der Vergangenheit kann das ursprüngliche, erinnerte und neu belebte Gefühl Sprache, Wort und Ausdruck finden. So wird erinnerte Erfahrung nützlich. Zur Sprache gebracht, ist sie fassbar. In der retrospektiven Deutung der eigenen Lebensgeschichte schafft Erinnerung Sinn. Gespräche darüber dienen der Selbstvergewisserung. Sie bilden das Vergangene nicht einfach nur ab, sondern ermöglichen Sinnfindung. Gegenüber der objektiven Gegebenheit des Vergangenen heißt Deutung immer auch Umdeutung. Das hat mit Fiktion oder Lüge nichts zu tun. Erinnerung aus der Perspektive der Gegenwart ist letztlich immer schon umgedeutete Vergangenheit. Während die Affekte in der Erinnerung stecken, tritt die Bedeutung – der Anpassung, Selbstbestimmung und Selbstvergewisserung geschuldet – zum Erinnerten nachträglich hinzu. Die im Gespräch dargestellte Lebensgeschichte ist die subjektiv interpretierte Erinnerung des Lebenslaufes, eine im Sinne der Identität des sich Erinnernden notwendige Gestaltung des Erinnerbaren und Erzählbaren. Schmerzgedächtnis Die in die Haut eingeschriebenen Erinnerungen geben die Erfahrungsgeschichte der Straßenbewohner wieder. Ihr Körpergedächtnis ist ein Archiv von Elend, Schmerz und Leid. In ihre Körper sind, meist verborgen und verschüttet, aber auch Gefühle wie Hoffnung, Glück, Lust, Liebe und Freude inskribiert, und gerade die damit einhergehenden Geschichten verlangen nach Gehör. Die Haut der Straßenkinder ist ein missachteter, beiseite geschobener, zum Schweigen gebrachter »Text«, den kaum jemand zur Kenntnis nehmen will. Meist fehlt es an Zuhörern, die diese Geschichten überhaupt wahrnehmen wollen. Die Narben auf der Haut sind den Straßenkindern als Zeichen der Aneignung des Schmerzes erhalten geblieben, ein wichtiger Besitz. Er bildet bei ihnen genauso wie bei anderen Menschen die Basis für das, was sie sind und sein werden, Grundlage ihres Wissens, ihrer Sehnsucht und der sie häufig einholenden Resignation. »Estoy amurajado«, sagen sie oft in ihrer eigentümlichen Straßensprache, ein aus dem in Medellín heimischen Tango entlehnter Begriff, der übersetzt bedeutet »ich bin traurig und deprimiert«. Der Schmerz des Körpers ist die Grundlage ihrer Imaginationen, ihrer Kreativität und ihrer Hoffnungslosigkeit.

aufmunternde Begegnung

Gespräch über die Körperschrift als Methode der Annäherung

Straßenkindern zuzuhören, wie sie über ihre Narben und Verletzungen sprechen, erweist sich als eine der privilegiertesten Methoden, sich ihnen zu nähern und sich Zugang zu ihrer Welt zu verschaffen. Das Gespräch darüber kann langfristig eine therapeutische Wirkung haben und pädagogisch wichtige Auskünfte erteilen. Vor allem aber hilft es uns, über das Leben der Kinder Aufschluss zu gewinnen. Wenn einem Straßenkind die Möglichkeit geboten wird, über seine Narben zu erzählen, fühlt es sich befreit und entlastet. Es steht unter dem Eindruck seiner persönlichen Erfahrungen und möchte diese gerne mitteilen. Manches Erlebnis, das zu einer Verletzung führte, lässt sich mit Recht wie eine wahre Heldengeschichte darstellen. Dabei die eigenen Leistungen zu betonen und sich ihrer rückzuversichern, stärkt das Selbstbewusstsein. Manche schmerzhafte Erfahrung hat zu einem Trauma geführt. Daran anzuknüpfen, sich bisher Verdrängtem wieder zu erinnern, kann, auch wenn es schwer fällt, heilend wirken. Die Archäologie des Körpers, die anhand der sichtbaren Spuren die unsichtbaren Erinnerungen erschließt, verwandelt diesen von einem passiven Medium zum Ausgangspunkt von etwas Neuem – zum Impulsgeber des Aufbruchs. Über den Körper als misshandeltes Objekt gewinnt der Zuhörer Verständnis für das Straßenkind und seine Alltagserfahrungen, zu denen Hunger, Krankheiten, Gefahren und ständige Gewalt gehören. Die Kinderhaut beinhaltet Geschichten über verweigertes Mitgefühl, über permanente Bindungslosigkeit, über ständiges äußeres und inneres Leiden. Dieses erlittene Elend ist keine positive Grundlage für eine »normale« körperliche und geistige Entwicklung. Vielmehr hemmt es das kindliche Wachstum in jeder Beziehung. Es zerstört jede Art von natürlichen Abwehrkräften und verhindert langfristig die Entwicklung von menschlicher Stärke und Selbstbewusstsein. Das Übermaß an erfahrener Gewalt nährt die Neigung, Gewalt und Zerstörung auch selbst unaufhaltsam zu reproduzieren. Was die Kinder erlebt haben, hat sie einsam und krank gemacht. Davon zeugen Wunden, Narben und zahlreiche körperliche Symptome wie Ausschläge, Atembeschwerden und psychische Auffälligkeiten oft unklarer Herkunft. Ihr Verhalten ist unvorhersehbar, ihr Gemütszustand schwankend, ihre Entscheidungen mitunter kaum zu verstehen. Vieles an ihnen ist unbegreiflich und deshalb nur schwer einschätzbar. Straßenkinder haben genauso wie ihre »normalen« Altersgenossen den Wunsch, dass jemand mit ihnen spricht und fühlt. Wenn die Empathie des Außenstehenden beim Betrachten der Haut des Kindes den ursprünglichen Schmerz der Verwundung noch einmal lebendig werden lässt, kann dieses Mitgefühl für sie heilend wirken. Es schafft die Voraussetzung dafür, dass sich das Kind des eigenen Wertes bewusster wird. Dieser Gewinn an Selbstgewissheit kann den Blick für eine andere Zukunft öffnen. Der Weg führt vom Körpergedächtnis der nicht verarbeiteten Erinnerung zur narrativen Verlebendigung von Erfahrung. Das Nachzeichnen der Narben im Gespräch dient vornehmlich dem Erinnern von Gefühlen. Es ist damit die Hoffnung verbunden, dass das psychische Wiedererleben seelische Verwundungen lindern kann. Deshalb müssen die gewählten Worte die Situation des Geschehenen und die damit assoziierten Gefühle genau treffen. Das Gespräch führt in die Richtung des ursprünglich traumatisierenden Erlebnisses, damit sich der Körper an den Schmerz seiner Geschichte wieder erinnern kann. So kommt Leben in die verheilten Narben, die, wenn die Finger darüber streichen, wieder spürbar werden. Primäre Funktion der Sprache ist nicht die Weitergabe von Informationen, sondern der Ausdruck von Gefühlen. Worte von existenzieller Bedeutung sind emotional aufgeladen. Deshalb kann das Gespräch zu einem Schauplatz werden, an dem traumatische Erlebnisse lebendig und verarbeitet werden, zumal wenn es von den Affekten begleitet wird, die das Trauma verursachten. Das einst Geschehene mag dabei bedrohend lebendig werden, aber es wird das Opfer nicht mehr physisch knebeln. Als Außenstehende versuchen wir, die jungen Straßenbewohner zum Sprechen anzuregen. Wir schenken ihnen Aufmerksamkeit und nehmen ihre Worte ernst. Dies geschieht in der Hoffnung, dass sie über ihre körperlichen Symptome sprechen. Wenn im Gespräch über Narben und Verletzungen die einstigen Schmerzerfahrungen wiederholt, ausgesprochen und betrachtet werden und sie dabei Geltung erlangen, kann es gelingen, das Leiden der jungen Menschen zu unterbrechen. Indem sich Straßenkinder die Last ihrer eigenen Vergangenheit vom Leib reden, wird die übermächtige Erinnerung durch Sprache gleichsam exorziert, nicht, damit das Geschehene endgültig aus ihrem Bewusstsein verschwindet, sondern damit es unter Trauer integriert werden kann. Im Gespräch mit dem Straßenkind erschließt sich dem Zuhörer eine ihm fremde Welt. Er erfährt, wie es um diese Kinder steht und was ihnen fehlt. So werden ihre Defizite erkennbar, ihre Lerninteressen erschlossen. Der Gesprächspartner macht sich ein Bild von dem, was das Kind an Unterstützung und Förderung braucht. Deshalb sind diese Dialoge auch von pädagogischem Nutzen. Wenn Straßenkinder erzählen, erwecken sie mitunter den Eindruck, als überlappten Fantasie und Wirklichkeit einander, ohne dass sich das eine vom anderen deutlich unterscheiden ließe. Trügt die Kinder manchmal einfach nur die Erinnerung oder wollen sie auftrumpfen und übertreiben deshalb? Gedächtnis ist das Vermögen, eine bestimmte Weise des Erlebens, des Denkens und des Fühlens zu wiederholen. Wer aber kann seiner Erinnerung sicher sein?

Als Beweis für wahrhaft Erlebtes trägt der jugendliche Körper immerhin sichtbar die Narben auf seiner Haut: »Sieh diese Narbe hier und glaub mir!« Zweifel sind unangebracht. Wenn der Erzähler auf seine Narben verweist, unterstreicht er den Anspruch, dass man ihm glaubt. Die Einzeichnungen in seine Haut erbringen den Beleg dafür, dass er nicht lügt. Entgegen dem Vergessen halten die Narben der Straßenkinder die Erinnerung daran wach, was wirklich geschehen ist, bisweilen auch für sie selbst unfassbar. Neben dem sichtbar Vorgefallenen gehört auch das innere Erleben, wie Gefühle, Wünsche, Fantasien zur Wahrheit der Straßenkinder. Was in ihren Darstellungen über die äußeren Tatsachen hinausgeht, gehört zu dieser inneren Wahrheit; es ist nicht Lüge oder Fiktion. Beim Erzählen stellt sich deshalb dieselbe Atemlosigkeit und Erregung wieder ein, wie die Angst vor der Gefahr, die Freude über die Rettung oder auch Gefühle des Hasses und der Rache, welche die Kinder damals empfunden haben. Das erinnernde Erzählen erweckt diese ursprünglichen Gefühle wieder. Betrachtet man die Narben genauer, so stellt sich heraus, dass sie von unterschiedlicher Art und Bedeutung sind. Für die jungen Straßenbewohner sind die Körperspuren ein Schatz. Sie hüten ihn wie einen Reliquienschrein. Darin liegen die Erinnerungen verborgen, die erklären, weshalb sie trotz aller Gefahr noch am Leben sind. Die ältesten, verwachsenen und gleichwohl unauslöschbar eingeprägten Narben rühren aus frühester Kindheit her, oft Zeichen der schmerzvollen Erziehungsmaßnahmen der Eltern. Die Kinder messen diesen Verletzungen keine besondere Bedeutung zu. »Das ist doch gar nichts, nicht der Rede wert!« In Wirklichkeit gibt die Entzifferung dieser Narben Aufschluss über den meist verborgenen, verschleierten und leicht vergessenen Missbrauch des Körpers. Straßenkinder haben seit frühester Lebenszeit traumatisierende Erlebnisse wie Vernachlässigung, Missbrauch und Verstoßung durch die Eltern überstanden. Zahlreicher sind die größeren Narben, die vom Leben auf der Straße herrühren. Sie erzählen vom täglichen Überlebenskampf, von gelungenen oder fehlgeschlagenen Räubereien und Diebstählen von Nahrung, Kleidung und Drogen – »Notizen« auf der Haut, für deren Niederschrift der Platz kaum ausreicht. Diese Narben bezeugen das konfliktreiche Miteinander der Kinder mit anderen Straßenbewohnern und vor allem mit den wirtschaftlich besser gestellten Einwohnern der Stadt. Viele von ihnen fühlen sich, verständlicherweise, von Straßenkindern belästigt und bedroht. So wehren sie sich mit Knüppeln, Messern und Pistolenkugeln und »schreiben« auf diese Weise in die Haut der jungen Kriminellen ein, was die Kinder in Zukunft zu tun bzw. zu unterlassen haben. Der den Kindern dadurch bereitete Schmerz dient der Orientierung und Abschreckung, die Wunden sind Brandmarkungen zur Strafe. Die Narben bleiben für immer erhalten, als Zeichen der Ausgrenzung und Stigmatisierung. Zwischen vielen anderen gibt es auch jene Verletzungen der Haut, die für einen tiefen Einschnitt im Leben des Kindes stehen, als Erinnerung an Vorfälle, nach denen nichts mehr so war wie zuvor. Diese Wunden rühren meist von Streitigkeiten um Anerkennung und Gunst in der eigenen Gruppe her, um die Chance also, auf der Straße überhaupt überleben zu können; Investitionen in der Hoffnung auf Geborgenheit, Zustimmung und Schutz. Auf der Haut finden sich die Hinterlassenschaften nächtlicher Messerstechereien und Kämpfe zwischen den Gruppenmitgliedern im Drogenrausch, wenn Streitereien plötzlich aufflammen, unvorhersehbar und ohne erkennbaren Anlass. Die Entzifferung dieser Einschreibungen in den Körper eröffnet jedes Mal eine individuelle und einmalige Wirklichkeit. Diese aber ist geprägt vom näheren und ferneren Umfeld, dem Viertel, in dem sich das Kind aufhält, dem Teil der Stadt, deren Dynamik seinen Alltag prägt, dem Land und seiner Politik, dessen Vergangenheit und aktueller Entwicklung. Die Narben des Kindes sind somit auch Zeugnisse der kulturellen, sozialen und politischen Geschichte seiner Heimat.

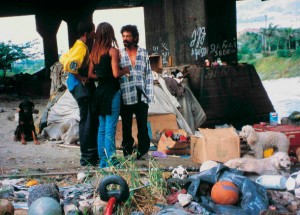

Das Lager am Fluss

La Mona, Gorras und die anderen Kinder haben ihr Lager unter einer Brücke aufgeschlagen, die über den Rio Medellín führt. Der cambuche13 besteht aus alten Kartons, Decken, Holzbrettern und lehnt an einem stützenden Brückenpfeiler. Im Inneren liegen drei Matratzen auf dem Boden, die die Kinder aus dem Müll gezogen haben. Dazu ein kleines Regal aus Bambus und ein paar Habseligkeiten, mehr nicht. Es ist nicht leicht, als Besucher den Weg dorthin zu finden, und er ist alles andere als ungefährlich. Die Millionenmetropole Medellín gilt als »Stadt des ewigen Frühlings«, aber auch als Zentrum der Drogenmafia, der Autobomben und nächtlichen Schießereien. Vom Markt »Las Minoristas« aus geht man zum Fluss hinunter, überquert die mehrspurige Autoschnellstraße mit ihrem ununterbrochenen Verkehrsstrom und stößt dann auf eine ausgediente Eisenbahnbrücke, die zum anderen Ufer führt.

Hier verkehrten früher die Züge mit Waren, hauptsächlich Kaffee, der an die Nordküste zur Verschiffung befördert wurde. Längst sind diese alten Zeiten vorbei. In den Hohlräumen unter den verrosteten Schienen haben sich jetzt Obdachlose verkrochen. Der Blick durch die Spalten im Boden hindurch in die Tiefe erregt Schwindelgefühle. Schnell fließt das schmutzige Wasser des Flusses, eingeengt in abgeschrägten, steil abfallenden Betonwänden. Es trägt Unrat und graue Schaumkronen mit sich fort, die sich bisweilen zu Flockenteppichen verdichten. In die Betonwände der Böschungen sind runde Rohre eingelassen, durch die die Abwässer der Stadt willkürlich in den Fluss geleitet werden. Einige von ihnen sind trockengelegt worden, und auch dort haben sich Straßenbewohner so gut es geht eingerichtet. Wer die Brücke überschritten hat, gelangt am anderen Ufer zu einem schmalen Grasstreifen. Dort kann man an den mit Unkraut überwucherten Schienen den Fluss entlanggehen. Parallel dazu verläuft ein endloser, hoher und mit Stacheldraht gesicherter Zaun, der verhindern soll, dass Personen auf die Gleise der neuen, überirdisch geführten Metro geraten. Jenseits der Bahn zieht sich die dicht befahrene Autostraße hin, die Medellín mit Copacabana und anderen Vororten der Stadt verbindet. Hin und wieder kommt man an sitzenden oder herumstehenden Menschen vorbei, abgewetzten Gestalten, die sofort als Straßenbewohner zu erkennen sind. Manche schauen misstrauisch oder erstaunt herüber, andere blicken wie selbstvergessen vor sich hin. Flussabwärts türmt sich eine weitere, gewaltige Brücke auf, die die Straßen gebündelt von den oberhalb liegenden Slums über den Fluss zur jenseits gelegenen Haltestelle der Metro führt. Im Schutz der Brücke haben sich drei parches auf der einen und zwei weitere auf der anderen Flussseite angesiedelt: Von weitem sehen ihre cambuches aus wie Abfallhaufen aus Stoff und Brettern. Um die wackeligen Holzverschläge herum, die mit Decken und Folien abgedeckt sind, hat sich Unrat angesammelt; Essensreste, Papier und Karton, alte Socken und Hemden, Stofffetzen, zerbrochenes Geschirr und vieles mehr. An einem kleinen Feuer sitzen eine Frau und zwei ältere Männer. Sie schneidet Kartoffeln, Grünzeug und Kochbananen in einen Topf, der dampft und aus dem ein paar Schweineknochen herausragen. Einige Hunde streunen herum. Kommt man ihnen zu nahe, fletschen sie die Zähne und fangen an zu bellen. Es ist Mittagszeit, die Sonne steht hoch, es dürfte bald 30 Grad warm sein. Marcela und die anderen sind nicht »zu Hause«. Etwa tausend Meter weiter flussabwärts ist an einer Stelle ein Stück Betonwand durchbrochen, wo man die Böschung hinabklettern kann. An dieser Stelle waschen sich die Straßenbewohner, zwar nicht direkt in der trüben Brühe des Flusses, sondern in einer seitlichen Röhre, deren Zufluss sie mit ihren Kleidern aufstauen und so genügend Wasser sammeln. Die Jungen sind bis auf die winzig kleinen Unterhosen ganz entkleidet. Marcela macht ihre Morgentoilette und bedient sich dabei eines kleinen Spiegels, eines Pinselchens und einiger Farbtöpfchen. Ihre wenigen Habseligkeiten hat sie auf den Bahngleisen ausgebreitet. Nena sitzt daneben. Sie hat die nackten Füße auf die Gleise gestellt und bemalt sich die Zehennägel in einem schwer zu bestimmenden Ton zwischen hellblau und silberfarben. Beim Umkleiden kehren sich die Mädchen weg und benutzen weite Blusen als Sichtschutz. Die Jungen schauen ruhig zu und lassen unterdessen die Flaschen mit dem Kleber kreisen. Fürsorglich wird der pegante 14 von einem zum anderen weitergereicht, damit jeder einen Zug nehmen kann. Überhaupt gehen Straßenbewohner meist sehr freundlich miteinander um, besonders Marcela und ihr novio 15. Wenn es nötig ist, wartet man aufeinander, verteilt gerecht, was vorhanden ist, bezieht Meinung und Interessen des anderen in seine Handlungen und Überlegungen mit ein. Kommt ein Nachbar aus einem anderen cambuche vorbei, so wird er freundlich begrüßt, und man schüttelt sich gegenseitig die Hand. Fremde erscheinen hier nicht, schon gar keine gringos16. Dennoch dürfen wir in den Verschlag hinein. Wir schlagen das Plastiktuch zurück, das den Eingang verschließt. Drinnen kann man sich nur kniend aufhalten. Die Behausung hat die Länge und Breite der drei Matratzen, die auf dem Boden liegen. Man hat den Eindruck, dass wenn sich nachts eine der sechs Personen, die darauf schlafen, umdreht, dies dann wohl alle mittun müssen. Es liegen ein paar alte Decken herum, eine rot, die andere gelb. Unter der Plastikfolie, die als Dach dient, sind weitere Decken aufgespannt, die das heruntertropfende Kondenswasser abfangen sollen. Auf kleinen wackeligen Bambusregalen liegen Stofftiere und Kleidungsstücke, fein säuberlich geordnet.

14 Kleber mit giftigem Lösungsmittel 15 Freund, Verlobter 16 Ausländer, insbesondere Nordamerikaner, aber auch Europäer

»Die Hunde«, erzählt Gorras, »haben wir nach und nach aus dem Wasser gefischt.« Die Leute der Stadt hätten versucht die Tiere zu ertränken, um sie loszuwerden. Piccatchu zeigt auf eine müde herumliegende Hündin. Sie habe, sagt er, gerade sechs Junge geworfen und sie anschließend gefressen. »Nachts«, meint Nena, »müssen die Tiere draußen bleiben; drinnen haben sie dann nichts zu suchen.« Und Mona fügt hinzu: »Wenn wir tagsüber unterwegs sind, bewachen die Hunde alles, was wir haben. Hier kommt nichts weg!« Abends, erzählt Gorras später, treffen sie sich mit anderen Straßenbewohnern im cambuche auf dem gegenüberliegenden Flussufer. »Die haben einen Fernseher.« Zwar fehlt ihnen ein Dach über dem Kopf, aber die Brücke schützt sie. Sie haben eine Stromleitung angezapft, und so können sie das Fernsehgerät betreiben, das ihnen, wenn auch nur in schwarzweißen Schemen und unter argem Geflimmer, einen Blick in die weite Welt erlaubt. Wenn sie sich irgendwo in der Stadt ausweisen, sagen sie nur: »Wir sind die mit dem Fernsehgerät unter der Brücke.« So weiß jeder gleich Bescheid.

Marcela, Hernán und die anderen

Marcela:

Sie ist vierundzwanzig Jahre alt, eine attraktive junge Frau. Wir lernen sie auf der Straße kennen, wo sie galletas (Gebäck) verkauft. Sie verdient damit etwa 1200 Pesos am Tag, umgerechnet einen halben Euro. Marcela kokettiert gerne. Sie weiß, was sie will, und sie kann sich ausdrücken, wenn nicht gerade der Drogenrausch ihre Sinne benebelt; dann spricht und bewegt sie sich wie in Trance. Sie erzählt von ihren beiden Kindern, die sie von zwei verschiedenen Männern hat; einem Mädchen von 16 Monaten und einem Jungen von vier Jahren. Der Kleine ist bei Marcelas Tante untergebracht und die Tochter bei ihrer Großmutter väterlicherseits. Marcela hat ihre Familie verlassen, als sie zehn Jahre alt war. »Sie war schon immer rebellisch«, sagt uns ihr Vater, als wir ihre Eltern besuchen. Seither lebt sie mal hier, mal dort, meist irgendwo auf der Straße, in einem cambuche unter einer Brücke oder vor einem Ladeneingang in einer Seitenstraße, die zur Plaza Cisneros im Zentrum Medellíns führt, den die Straßenbewohner »La Manga« nennen. Marcela ist von Santiago, ihrem letzten Lebenspartner, verstoßen worden. Sie hatten sich auf der Straße kennen gelernt. Als wir ihr im März 2002 zum ersten Mal begegneten, war Gorras ihr neuer Freund, ein junger Mann von etwa neunzehn Jahren. Sie waren sehr verliebt und küssten sich oft, mal zärtlich, mal inbrünstig. »Zwanzig Tage sind wir schon zusammen«, erzählte Marcela stolz. Bei unserer zweiten Begegnung im August 2002 fanden wir Marcela verzweifelt vor. Sie weinte oft. Santiago, der Vater ihrer kleinen Tochter, war ermordet worden. »Das haben die Milizen getan«, berichtete sie. »Es geschah nach einem der üblichen Fußballspiele samstags im Viertel. Sie holten ihn und brachten ihn vor den Augen der Kinder um.« Milizen sind die jugendlichen Banden, die in den Comunas18 für »Ordnung« sorgen. Sie sind vermeintliche oder tatsächliche Mitglieder der Guerilla oder der Paramilitärs, und vertreiben oder töten diejenigen, die sich ihnen nicht anschließen wollen. Wenige Wochen nach Santiagos Tod wurde auch sein Bruder ermordet. Die Mutter der beiden muss nun ihre sechs kleinen Enkel alleine versorgen. »Das wäre mein Wunschtraum: auf dem Land zu leben, in einem kleinen Dorf, weit weg, in einem Häuschen. Ein kleiner Teich in der Nähe, ungefährlich für die Kinder, wo sie frei herumlaufen könnten, wo kein Auto sie überfahren und niemand sie überfallen würde. Alles dort wäre ganz klein: der Fernseher, ein kleiner Wohnraum, zwei Betten für die Kinder und eins für mich. Und an allen Wänden würde ich Landschaftsbilder, Fotos von meinen Kindern und Blumen aufhängen, viele natürliche Blumen in wunderschö- nen Farben …«

Hernán

Jeden Tag so gegen 12 Uhr kann man Hernán an einer bestimmten Stelle der Uferböschung des Rio Medellín im Zentrum der Stadt treffen, wo eine Betonröhre ein kleines Rinnsal von fast sauberem Wasser, das von den Bergen herunterkommt, in den Fluss leitet. Dort wäscht er sich, seinen Hund und einmal in der Woche auch seine Jeans, das Hemd und die Socken, die dann auf den von der Sonne gewärmten Steinen getrocknet werden. Hernán ist 15 Jahre alt, ein freundlicher, liebenswürdiger Junge, der gerne lacht. Den Hund hat er aus dem Fluss gefischt, nachdem ihn seine vorherigen Besitzer dort ertränken wollten. Nun folgt ihm das Tier auf Schritt und Tritt. Eine Leine braucht er selbst im dichtesten Verkehrsgewühl nicht. Um den Hals trägt Hernán einen kleinen Beutel mit seinen wenigen Habseligkeiten, darunter eine Zahnbürste und eine Tube mit Zahncreme. Täglich putzt er sich die Zähne. Deren Zustand ist ihm wichtiger als alles andere auf der Welt. Wenn er über seine Zähne spricht, drücken seine Augen Befriedigung und Stolz aus. Sein Gebiss, sagt er, müsse stets in einem perfekten Zustand sein. Das gibt ihm ein Gefühl von Würde, ja Überlegenheit. Wenn er sich im Kreis seiner Freunde und Bekannten umschaut, findet er kaum einen, dessen Zähne mit den seinigen vergleichbar wären. Die meisten haben Lücken, faule oder ausgeschlagene Zähne. Einen Zahn zu verlieren, das wäre für Hernán eine fürchterliche Vorstellung. Diese Gedanken teilen auch die meisten Straßenkinder. Solange alle Zähne vorhanden sind, ist nichts verloren. Gesunde Zähne bedeuten, die Chance zu haben, dem Leben auf der Straße eines Tages entrinnen zu können und von den anderen, den »normalen« Menschen, anerkannt zu werden. Eine Zahnlücke aber grenzt aus für immer und ewig. Wenn Hernán auch nur einen Zahn verlieren würde, so wäre er ein für alle Mal als Straßenkind gebrandmarkt, und die weiteren Folgen lägen auf der Hand. Dann bräuchte er auf sein äußeres Erscheinungsbild keinen Wert mehr zu legen. Es wäre ihm gleichgültig. Er würde sich nicht mehr regelmäßig waschen, die Haare kämmen, die Kleider flicken und sauber halten, und würde zusehends die Farbe seiner Umgebung annehmen: grau.

Jonathán

Er ist vierzehn Jahre alt und sieht doch erst aus wie ein Acht-, höchstens Zehnjähriger. Er ist klein und schmächtig, flink und stark. Dabei kann er keinen Augenblick lang ruhig sitzen bleiben, huscht ständig hin und her, und ist immer sofort zur Stelle, wo etwas los ist. Seine lachenden Augen sehen alles, nichts will er versäumen. Vor einigen Wochen tauchte er zum ersten Mal im Patio Don Bosco auf. Bereitwillig spricht er über seine Erfahrungen. Er war gerade einmal neun Jahre alt, als sich seine Mutter auf- und davonmachte und ihn zusammen mit seinen drei Geschwistern zurückließ. Seine ältere Schwester musste sich von einem auf den anderen Tag mit der Aufgabe abfinden, ihre Mutter zu ersetzen. Vom Vater, arbeitslos und dauernd betrunken, war nicht viel Unterstützung zu erwarten. Damals lebten sie in Robledo Áures, einem Viertel im Slumgürtel Medellíns. Den engen, kaum zwölf Quadratmeter großen Wohnraum teilten sie sich mit acht weiteren Familienangehörigen, darunter Onkeln und Tanten. Jonathán interessierte sich schon immer für alles Wissenswerte, das ihm die Schule und die Fernsehprogramme boten. Häufig besuchte er die öffentliche Bibliothek in seinem Wohnviertel, in dem er sieben Jahre lang zur Schule ging. Heute noch sagt er: »Mit anderen zusammen unterrichtet zu werden, das ist nichts für mich. Ich bin viel zu schnell für sie.« Als seine Familie zunehmend verarmte, war er gezwungen, die Schule zu verlassen, um Geld zu verdienen. Aber die Hoffnung, eines Tages den ärmlichen Verhältnissen entfliehen zu können, verlor er nie. So verschlug es ihn nach Putumayo, dem am weitesten im Süden Kolumbiens an der Grenze zu Ecuador gelegenen Departement, wo eine Tante lebte und ihm Unterschlupf gewährte. Bald fand er eine Arbeit als raspachin, als Sammler von Kokablättern. Aus nächster Nähe erlebte er dort den blutigen Kampf der Drogenhändler und Guerilleros mit dem Militär und der Polizei mit, hörte Schie- ßereien und Detonationen, sah Verletzte und Tote. Als seine Tante in finanzielle Schwierigkeiten geriet, machte er sich auf den Weg und kehrte nach Medellín zurück. Dort hielt er sich besonders gerne im vornehmen Viertel El Poblado mit seinen schönen Häusern und Geschäften auf. Immer wieder begegnete ihm ein hübsches Mädchen, das er aus der Ferne beobachtete und für das er heimlich lange Gedichte verfasste, die er in ein altes Schulheft eintrug: »Wenn du mich liebtest und ich dich liebte, würde ich glauben, dies sei ein Traum, nicht Wirklichkeit. Aber da kein Traum endlos währt und du einen anderen liebst, verwandelt sich die schöne Illusion in einen Albtraum, wenn ich dich am Fenster vorbeigehen sehe mit deinem Lächeln …« Seinen Glauben daran, künftig von der Straße wegzukommen, verlor Jonathán nie. So suchte er Kontakt zu einem Straßenkinderprogramm, und bemüht sich nun, dort aufgenommen zu werden. »Ich werde einmal Wissenschaftler«, sagt er voller Überzeugung, und man nimmt ihm tatsächlich ab, dass er eines Tages dieses Ziel auch erreichen wird.

Luchito

Seine Freunde nennen ihn nun schon so lange »Luchito«, dass er sich kaum mehr daran erinnert, wie er früher einmal richtig hieß. Das ist auch völlig belanglos. Nie hat Luchito Ausweispapiere besessen, er wüsste auch nichts damit anzufangen. Erinnerungen an seine frühe Kindheit kommen ihm selten in den Sinn, und wenn, dann stimmen sie ihn nur traurig. Was Luchito besitzt, das trägt er am Körper; ein Paar weite Hosen, deren ursprüngliche Farbe kaum mehr zu bestimmen ist, ein schmutziges Hemd, Turnschuhe unterschiedlicher Größen, die an den Fersen aufgerissen sind. Seit einigen Tagen schläft er nachts vor dem Eingang eines Ladens, dessen Überdachung den Bürgersteig etwas überragt, so dass er bei Regen geschützt ist. Spätabends lässt der Besitzer die Eisengitter krachend herunter, morgens gegen 9 Uhr zieht er sie wieder hoch, so dass Luchito und die anderen, die sich dort ausgeruht haben, aus dem Schlaf hochschrecken. Sich zu waschen vernachlässigt er genauso wie seine Freunde, entsprechend sehen sie aus: Schmutz verklebt die Augen, die Haare sind zerzaust, die Kleider zerfetzt. Luchito dürfte etwa zehn Jahre alt sein. Sein schmächtiger Körper ist voller Wunden, die wegen des Schmutzes eitrig sind und nicht verheilen wollen. Das macht Luchito ganz besorgt. Wenn er darüber spricht, öffnen sich seine sonst immer halb geschlossenen, ängstlichen Augen, und man sieht, dass sie rot entzündet sind. In seinem kurzen Leben hat Luchito schon viel erlebt. Neulich ist er, mit anderen Straßenbewohnern zusammen, mitten in der Nacht von der Polizei aufgeschreckt worden. Sie wurden zusammengetrieben und auf Lastwagen aus der Stadt hinausgefahren. Die Angst des nächtlichen Überfalls steckt ihm noch in den Knochen. Nach wenigen Tagen kehrten alle wieder in die vertraute Gegend, das Barrio Triste im Zentrum der Stadt, zurück. Nur dort bringt Luchito durch Betteln und Diebstahl zusammen, was er zum Überleben braucht. Er weiß, wie man die Leute auf der Straße anspricht und was man ihnen erzählen muss, um sie zu rühren. »Du musst halt alles ein bisschen dramatisieren und damit ihr Mitleid wecken«, erklärt er fachmännisch. Vom vielen Geschichtenerzählen kann Luchito manchmal selber nicht mehr unterscheiden, was wahr ist und was er erfunden hat.

…

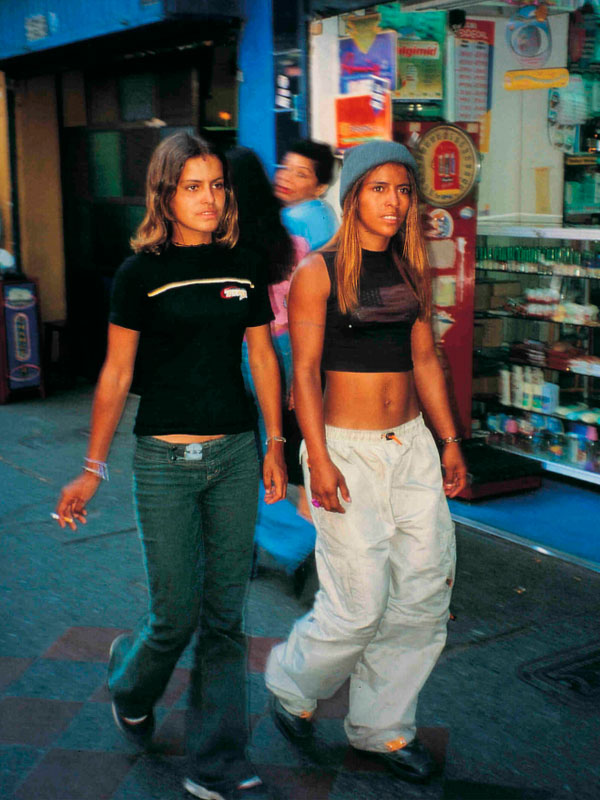

Authentischer als mündliche und schriftliche Berichte vermögen Fotos, eine unmittelbare Vorstellung der Welt anderer Menschen zu vermitteln. Zumal wenn diese Fotos von den Betroffenen selbst aufgenommen wurden. Bilder sind ergiebiger und drücken direkter als Texte Stimmungen und Gefühle aus. So ist ein Buch entstanden, das, anders als alle bekannten Berichte über Straßenkinder, glaubwürdiger, erschreckender und eindrucksvoller vom „Leben” auf der Straße erzählt, das aber auch der scheinbaren Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit und Gleichgültigkeit entschieden entgegentritt.

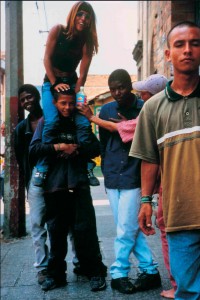

Was heißt das – Straßenkinder fotografieren sich selbst? Und was bedeuten die Narben auf ihrer Haut? Auf den Straßen der südamerikanischen Millionenstädte leben viele Kinder und Jugendliche in ständiger Todesgefahr. Die Menschen in ihrer Umgebung, vor allem die wohlhabenden unter ihnen, wollen nichts von den Straßenkindern wissen, da sie nur ein Sicherheitsrisiko darstellen. Dabei unterscheiden sich die jungen Straßenbewohner in ihren Wünschen und Vorstellungen nicht wesentlich von „normalen” Kindern. Einen Zugang zur Welt dieser Kinder zu finden, ist schwer. Geprägt durch den täglichen Überlebenskampf sind sie misstrauisch und abweisend. Als die Autoren Straßenkinder in Medellin ansprachen, ob sie Interesse daran hätten, sich selbst zu fotografieren, glaubten die Autoren, dass die Kinder die ausgehändigten Einwegkameras für ein paar hundert Pesos an der nächsten Ecke verhökern würden. Doch zu verlockend war die Aussicht, eigene Fotos in den Händen zu halten. Sie brachten die meisten Kameras zurück – leer geknipst. Ein Foto von sich zu besitzen, bedeutete einen Beleg für das Leben. Und so haben sie in der Folgezeit auch über ihre Wünsche und Sehnsüchte berichtet und die Geschichten ihrer Narben erzählt.

Hartwig Weber wurde 1944 in Neustadt an der Weinstraße geboren. Er studierte Evangelische Theologie und Pädagogik. 1977 wurde er zum Professor an die Pädagogische Hochschule Heidelberg berufen, an der er seit 1984 auch wieder lehrt. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

Sor Sara Sierra Jaramillo wurde 1964 geboren und gehört dem Orden der Salesianerinnen an. Seit 1998 ist sie Direktorin der Escuela Normal Superior „Maria Auxiliadora” (Lehrerausbildung) in Copacabana bei Medellin und steht als Präsidentin dem Zusammenschluss aller kolumbianischen Escuelas Normales (ASONEN) vor. Zusammen mit Hartwig Weber leitet sie das Projekt „Patio 13 – Schule für Straßenkinder”, aus dem das vorliegende Buch entstanden ist.

Gebunden mit Schutzumschlag

Mit ca 90 vierfarbigen Fotos, 197 Seiten

EURO 24,90 / SFR 42,30

ISBN 3 – 936 428 – 18 – 2

zu bestellen bei amazon oder buecher.de .

BüchergildeGutenberg-Mitglieder können das Buch für 19,90 € auch direkt bei der Büchergilde bestellen.